プレゼンをドラマチックにする「 聞き手を楽しませる 」プロの手法とは

「 伝わるプレゼンのストーリー作り 」にはポイントがあります。

「 そもそもストーリーって何? 」という点から、「 プレゼンの成功の型 」までを学ぶことで、成功するプレゼンの型を自分のものにできるのです。

ということで、2020年2月6日、株式会社ロジクール様にて、MOVEDが主催する伝わるプレゼンの学校『 伝プレアカデミー 』の第2回目の授業がおこなわれました。

受講生が取り組んだワークをご紹介しながら、「 聞き手を楽しませる 」プレゼンのプロの手法のエッセンスをお届けします。

ライター小泉が受講生目線でレポートします。

おもちゃ屋さんで学んだ「 ストーリー 」の作り方

第2回の講師である望月先生は、かつておもちゃ屋さんで働いていた経験を持たれる方。

その際、決算発表会のプレゼンや、新商品の記者発表会などのコンテンツ作りのほとんどを担当されていたそうです。

おもちゃ屋さんで積んだプレゼンの経験をもとに、IT会社でさらに磨きをかけ、今ではプレゼンの専門会社PreZenDou LCCの代表を務めていらっしゃいます。

望月さん

望月さんそもそもプレゼンの「 ストーリー 」とは、どのようなことを指すと思いますか?

ストーリーは話をわかりやすくする流れでしょうか。

ストーリーは共感を生むための手段だと思います。

プレゼンの「 ストーリー 」とは、「 メッセージを伝える手法 」であり、出来事をつなげて伝えるものだと考えています。

出来事には事実と意見の2つがあり、この2つを意識して、分けて組み立てることが大切なのです。

その後、望月先生は6つの画像をスクリーンに映し、それぞれの画像が「 事実 」「 意見 」のどちらを表しているのかを問いました。

根拠のない感覚で考えていた場合、自信をもって判断できなかったのではないかと思います。

しかし、そこまでの話をもとに考えることで、しっかりと区別をつけることができました。

過去の話である「 事実 」と未来の話である「 意見 」。

この出来事からプレゼンの構造を組み立て、聞き手に楽しんでもらうプレゼンにするためには、どうしたらよいのでしょうか。

聞き手を知り、「 ストーリー 」に参加してもらう

人は自分の都合の良いようにしか、相手の話を聞いていません。

現実は残酷なものですが、事実は事実。

それを受け入れた上で、聞き手が「 共感 」するプレゼンをしなくてはいけません。

そこで重要なことの1つが、「 ドラマチックにする 」ことです。

ドラマチックにするために必要なこととして、望月先生は以下の3つを挙げていらっしゃいました。

- 体験談を盛り込み、感情に訴えかける

- 敵を設定し、聞き手を味方につける

- 聞き手に「ストーリー」へ参加してもらう

確かに、引き込まれるプレゼンをする方は、この3つを取り入れていたように感じます。

望月先生も、この授業の中でこの要素を取り入れ、お話しされていました。

ここでは、「 聞き手にストーリーへ参加してもらう 」についてご紹介します。

望月先生は、具体的な手法として、さらに3つの例を挙げていらっしゃいました。

- 出来事の主人公を聞き手の誰かにしてみる

- 聞き手に問いかけや質問をする

- 聞き手にプレゼンを手伝ってもらう

3つの例に共通しているのは、「 聞き手が、プレゼンを自分ごととして捉える 」ことです。

そのためには、聞き手との共通点を取り込むことも重要になるといいます。

準備段階で聞き手との相違点や共通点を探り、整理しておくことで、本番で柔軟に対応できることはもちろん、終了後の自身のフィードバックが大きく変わります。

動画で録画し、自分のプレゼンを後で見返した際、「 何となくこの辺がダメのはわかるけど、具体的にどのように直したらよいのかわからない 」と感じる方も多いはず。実際にプレゼンを行う際の準備は、どのように進めればよいのでしょうか。

言語化し、整理するのがドラマチックを呼び起こすカギ

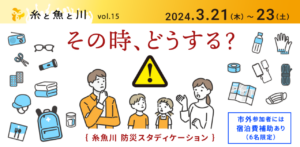

授業の最後に、ここまでの知識を形にするために「 伝わるプレゼンのストーリーづくり 」をテーマとしたワークが行われました。

(下の画像は望月先生が授業で用いられたスライド)

ワークシートにはいくつか項目があり、参加者それぞれのプレゼンテーマに沿って、次のような手順で記入していきました。

- 現在と未来

- 外的要因と内的要因

- 制約障害と論点

- メリット

- アイディア

中でも大切な事は、「 出来事を裏付ける出来事 」つまり「 証拠(エビデンス) 」です。

一つ一つの言語化を繰り返し、整理する事で、それぞれの項目を適切に埋めることができるようになります。

頭の中で整理できているつもりでも、実際にワークに書き出してみると、案外まとまっていないものだと気づかされます。

望月先生は悩んでいる参加者のもとへ行き、丁寧にフィードバックをされていました。

「 現在 」のところで、お客様の売り上げを書くことができない場合は、どのようにすれば良いですか?

「 あるA社様の場合 」のように、具体的な仮説を立てて、提示すると良いと思います。

「 論点 」がしっかりしていれば、お客様も腹落ちがしやすくなります。

話の軸がブレないようにするには、どうしたら良いですか?

ワークシートの内容全体を要約して、数行の文章にしておく事で、プレゼンの内容がブレないようになります。

学びを整理し、ストーリーテリングの手法を自分のものに

第1回、第2回にわたって行われた【ストーリー編】が終了し、今まで何となくでやっていたプレゼンの作成が安定するように感じます。

- 「ストーリー」=「メッセージを伝える手法」

- 相手に「共感」してもらうためには、ストーリーを「ドラマチックにする」

- プレゼンの軸がぶれないよう「言語化して整理しておく」

今回紹介した以上の点のほかにも、実践に役立つプレゼンのコツを学ぶことができました。

学びを自分のものにするためには、これから実践で何度も試していくことが求められます。

しかし、やってみるとその都度疑問が出てくるものです。

そこで参加者は、Facebookページでの講師陣のフィードバックを活用することで、一段上の技術を身につけやすくなります。

どの回も学ぶことの多い「 伝えるプレゼンアカデミー 」。

次回は、これまでに約3000人をレクチャーしてきたプレゼンデザイナーの藤倉礼亜が講師を務めます。

さて、次回アカデミーでは【ストーリー編】に続き、いよいよ【デザイン編】の開始です。

今後も受講者のみなさんの成長にご期待ください。

プレゼン研修の最新情報は、TwitterとFacebookでも配信しています。

講師プロフィール

望月 正吾(もちづき しょうご)

PreZenDou LCC.代表

玩具メーカータカラ(現株式会社タカラトミー)でマーケティング部門にて活躍。

2011年にプレゼンテーションの専門会社PreZenDou LCC.を設立。プレゼンテーション研修、制作、コンペ、個人指導と業務コンサルを行う。

著書に『 直感に刺さるプレゼンテーション 』(技術評論社)『 最速で最高に魅せるPowerPointプロフェッショナルテクニック(技術評論社) 』がある。