在庫管理の改善でコスト削減!在庫管理を見直せば、会社が変わります!

適切な在庫管理、できていますか?在庫は企業の持つ資産の一つですが、管理体制が不十分だと、生産性が悪くなったり、無駄なコストをかけてしまったり、経営に悪影響を与えうる存在でもあります。当たり前にやっているからこそ、あえて意識してこなかった人もいるかもしれません。

本記事ではそんな「在庫管理」の基本を分かりやすく解説します。

在庫管理とはそもそも何か?

在庫管理とは、文字通り「在庫」を「管理」することを指します。ここでの在庫とは、企業が販売する目的で一時的に保管している商品・製品・原材料・仕掛品のことを言います(※顧客への販売を予定していない、事務用消耗品なども在庫に含まれますが、本記事の趣旨とは異なるため取り上げません)。

在庫管理の意味合いは、時代とともに変わってきました。

高度経済成長期、製品を作れば作っただけ、仕入れれば仕入れただけ売れたような時代であれば、在庫管理の目的は「在庫品を壊さない、傷つけない、なくさない」といった保全管理にありました。また、当時は製品価格の値上がりも期待でき、倉庫に眠っていた在庫も、名実ともに「棚卸資産」、つまり企業の財産でありました。そのため、在庫は持てるだけ持っておくのが良い、とされていました。

一方、今は昔のような勢いで売れる商品はほぼありません。またブームやトレンドの期間、新商品の発売サイクルも年々短くなり、一度売れなくなった商品は、値上げどころか再度売れる見込みもないでしょう。そこで重要なのが「在庫の量を需要に合わせて適切に管理すること」。余分な在庫を持たない状態が理想です。

しかし、このように在庫管理の目的が変わっているにもかかわらず、やり方は昔のまま、という会社が少なくありません。特に「在庫は少ない方がいい」と言われてピンとこない方は要注意です。

生産の視点から見れば、まとめて作った方が安く作ることができます。仕入れの視点からみても、まとめて仕入れた方が安く仕入れることができます。さらに営業の視点から見ると、あらゆる商品をできるだけ潤沢に用意しておいてくれたほうが、欠品でお客様をお待たせするという事態にもならず、売りやすいのです。つまり、それぞれの関係者の都合に任せておくと、在庫を減らそうという行動にはつながりません。こうして積みあがった余剰在庫が、会社の首を絞めていきます。

在庫管理ができていないとどうなるのか

適切な在庫管理ができないことのデメリットは大きく3つあります。

① 物流センターが在庫であふれる

余剰在庫が増えると、倉庫を物理的に圧迫してしまいます。次から次に製品がやってきて在庫であふれた倉庫は、スペースが足りないという問題はもちろん、入庫や出庫のために、商品の入れ替え・並べ替え作業にたくさんの労力と時間がかかり、場所によってはそれだけで毎日何時間もかけていることもあります。

② 欠品による機会損失が発生する

在庫管理が適切になされていない場合、商品Aは余剰在庫が溢れる一方で、製品Bは在庫が足りず欠品ということもあります。欠品は会社にとって大きな機会損失で、売上減にもつながる重大な事態です。当然商品によって必要な在庫数は異なりますが、そもそも在庫の状態を把握できていないと、倉庫はモノで溢れているのに、足りないということが起こり得ます。

③ 不良在庫を生み、資金繰りが悪化する

不良在庫とは、将来的に販売される見込みのなくなった在庫のことを指します。需要以上に作りすぎてしまった商品や、過剰発注による売れ残り、またトレンドを過ぎた商品や、賞味期限切れの商品も含みます。不良在庫は今後現金化される望みも薄く、無駄な維持管理コストがかかるばかりで資金繰りにも悪影響を及ぼします。

無駄な在庫は、キャッシュフロー経営の敵

黒字倒産という言葉があります。損益計算書上では黒字、つまり利益が出ている状態にも関わらず、手持ちの現金が足りず倒産してしまうことを言います。倒産を避けるためには、とにかく現金・キャッシュが足りるかどうかを気にしておく必要があります。

ここにも不良在庫は深く関わっています。在庫は会計上は「流動資産」に計上されます。在庫とは、会社が現金を商品に変えてできたものです。今後お金になる見込みのあるものですが、一方でお客様が購入し支払いが完了するまでは使えないものでもあります。

在庫が多い会社というのは、それだけ手持ちの現金を物品に変えてしまっている、と言い換えることができます。その点、現金であれば、使い道は自由です。現金が潤沢にあれば、何かあった時にすぐに対応し、行動に移すことができます。同じ売上であっても、在庫量を抑え、売掛金の回収スピードを速めるなどすることで、キャッシュフローを増やし財務上の安定も図ることができます。

適切な在庫管理のヒントは「日数管理」

在庫を「金額」や「個数」で把握している会社は少なくありませんが、これは危険な管理方法です。

商品Aの在庫が5,000個、商品Bの在庫が500個があったとします。近々発注が必要なのはA,Bどちらでしょうか?実は、「この数字だけでは分からない」というのが正解です。個数だけ分かっていても、この5,000個や500個という数が多いのか少ないのかが判断しようがありません。例えば商品Aが1日に2500個売れるのであれば、5,000個の在庫は2日ではけてしまいます。一方商品Bは1日に10個しか売れないのであれば、まだ50日分の在庫が残っていることになります。

つまり、在庫情報はその個数ではなく、「日数」で把握することが重要です。在庫を日数で捉えることで、今ある在庫が多いのか少ないのかの判断ができるようになります。そしてもちろん、在庫を日数で把握するためには、その都度の商品ごとの売れ行きを把握しておく必要があります。

在庫管理のキモは発注管理

在庫管理システムを使っているのに、在庫管理がうまくいっていないことがあります。その原因の一つとして多いのが、ずさんな発注管理です。

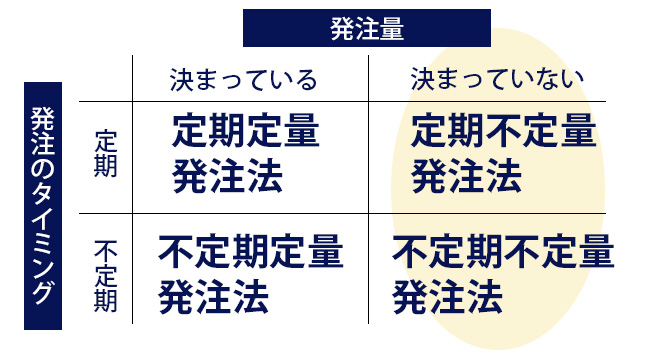

発注には次の4つの方法があります。

①定期定量発注法

定期的に同じ量ずつ発注する。

②不定期定量発注法

同じ量ずつ発注するが、発注時期は不定期である。

③定期不定量発注法

決まった日に発注するが、発注量はその都度必要量を検討して決める。

④不定期不定量発注法

発注する量も時期も決まっていない。

適切な在庫管理のために必要なのは、適切なタイミングで、適切な量の発注です。上記の図で言えば右側二つ「不定量」発注のほうが、余分な在庫を持たないという意味ではおススメの方法です。

実際、発注管理システムの中には「在庫数が〇個を下回ったら、■個発注する」という発注支援の機能がついているものも珍しくありません。ところがこのシステムを使う側の「人」が、商品別に正しく設定していなかったり、そもそも初期設定から変えていなかったりして、なんとなく運用されていることが多いのです。また適切に運用しようと思っても、刻一刻と変わる需要状況に合わせて、その都度一つひとつの商品の設定を手動で変更するのは大変な手間になります。

結局、「システムを使ってもうまくいかない」と、担当者の勘と経験に基づいて発注するシステム導入前のスタイルに戻ってしまうケースも目立ちます。

発注管理においても、ポイントとなるのは個数での管理ではなく「日数」での管理です。

【個数管理】

この商品は、在庫が100個より少なくなったら、500個発注する

【日数管理】

この商品は在庫が5日分より少なくなったら、10日分発注する

日数で管理することで、最新の出荷実績から1日の平均出荷量を計算し、自動で必要な個数を再計算することも可能になり、不定期不定量発注法であっても日々の細かいメンテナンスが不要となり一気に効率が上がります。

在庫管理に課題を感じている方は、まずは今の発注管理の在り方を見直すところからはじめてみると良いのではないでしょうか。

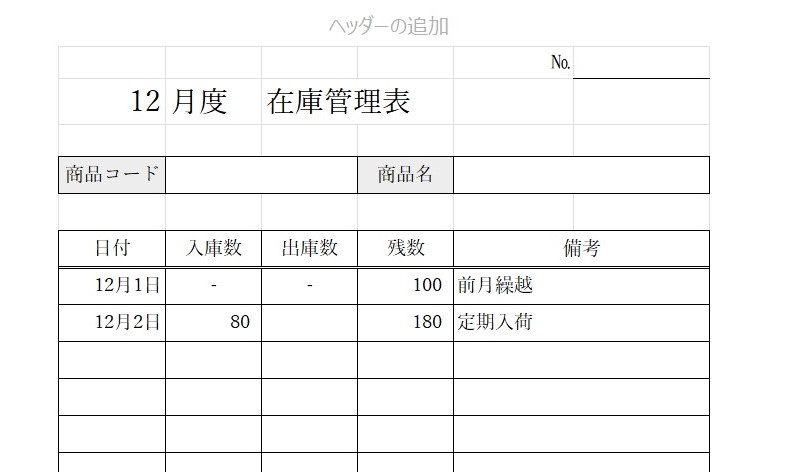

エクセルで行う在庫管理と、在庫管理システムの違い

在庫管理については、エクセルを利用している場合と、在庫管理システムを導入している場合、また稀に今でも「紙」で行っている場合もあります。ここでは、エクセルによる在庫管理と、在庫管理システム導入それぞれのメリットとデメリットを比較してみましょう。

■エクセルによる在庫管理

エクセルは多くの人にとって使い慣れたツールであるため、多くの会社で在庫管理に使用されています。

(メリット)

・低コストで導入できる

・誰にとってもなじみ深い

・簡単に在庫管理表が作成できる

(デメリット)

・管理表を作った人以外、全体像を把握できない(属人化リスクが高い)

・同時編集ができず、最新のファイルがどれか分かりづらい

・細かい権限設定ができず、自由に編集しているうちに統制がとれなくなる

・データが増えるにつれ、処理スピードが遅くなる

・ファイルが破損することがままある

■在庫管理システムによる在庫管理

在庫管理のために開発された専用システム・アプリがあります。その中でも今回は「クラウド型」の特徴をご紹介します。

(メリット)

・リアルタイムで管理でき、インターネットに繋がっていればどこからでも操作可能

・多機能で拡張性もあり、規模が拡大しても対応できる

・自社で開発・管理する必要がほぼない

・受発注の傾向が自動で集計・見える化され、適正な在庫が分かる

(デメリット)

・導入およびランニングコストが必要(初期費用、月額費用)

・運用までの初期設定、準備に時間がかかる

・システム障害のリスクがある

・オフラインでは使用できない

多くは便利な機能を備えていますが、せっかく専用の在庫管理システムを入れても、効果的な活用方法が分からないままエクセルの代替で終わっているケースもあり、導入にあたっては社内教育も同時並行で進めていく必要があります。

エクセルは簡単に作れるというメリットはありますが、あくまで表計算ソフトです。大規模な在庫管理には耐えられません。エクセルでの在庫管理は、「拠点が1ヶ所のみ」「在庫管理に携わる社員が1~2名」までにとどめておいたほうが安全です。

在庫管理システムの導入もハタトレがサポートします!

在庫管理システムの導入については、『ハタトレ』でもご支援をしております。私たちは働き方トレーナーとして、お客様の課題に寄り添い、伴走しながら、最終的にはお客様自身で課題解決できる状態までを目指します。

在庫管理システムの導入ご支援の場合、「そもそもシステムが必要なのか」「システムを導入して、今の状態で運用できるのか」といった前提から診断し、最適な在庫管理システムの選び方、導入後は実際の使い方や効果的な運用方法までレクチャーし、社員の方々が自分で操作、管理できるまで一緒に走ります。

・在庫管理システムの導入をお考えの方

・自社の在庫管理を見直したい方

・エクセルでの在庫管理から脱却したい方

・在庫管理システムを使用しているがうまく活用できていない方

はぜひ一度お問合せくださいませ。